アジア交通学会(EASTS) 2025国際大会への参加報告

- 国際活動

- 他機関との交流

| 日時 | 2025/9/1(月) 〜 3(水) |

|---|

開催概要

2025年9月1日~3日に、アジア交通学会(East Asian Society for Transportation Studies: EASTS) の第16回国際大会がインドネシアのスラカルタ市(中部ジャワ州)の国立Sebelas Maret大学(UNS)で開催されました。当研究所から、宿利会長、屋井所長及び森地評議員・研究アドバイザー以下6名(外部共同研究者を含め8名)が参加しました。

《EASTSについて》

EASTSは、アジアの各国/地域における産官学の専門家が交通問題に関する議論、研究、人的交流を広く活性化させることを目指して、1994年に設立された国際学会であり、19カ国・地域の学会が加盟しています。1995年以来、隔年で国際大会が開催されています。運輸総合研究所は、EASTS の国際大会に継続的に参加するとともに、2019年の第13回EASTS コロンボ大会から、公共交通及び アクティブ・モビリティーに関する研究における優秀論文を表彰する「運輸総合研究所特別賞(JTTRI Special Award)」を授与しています。EASTSの現会長は、広島大学大学院先進理工系科学研究科の藤原章正教授です。

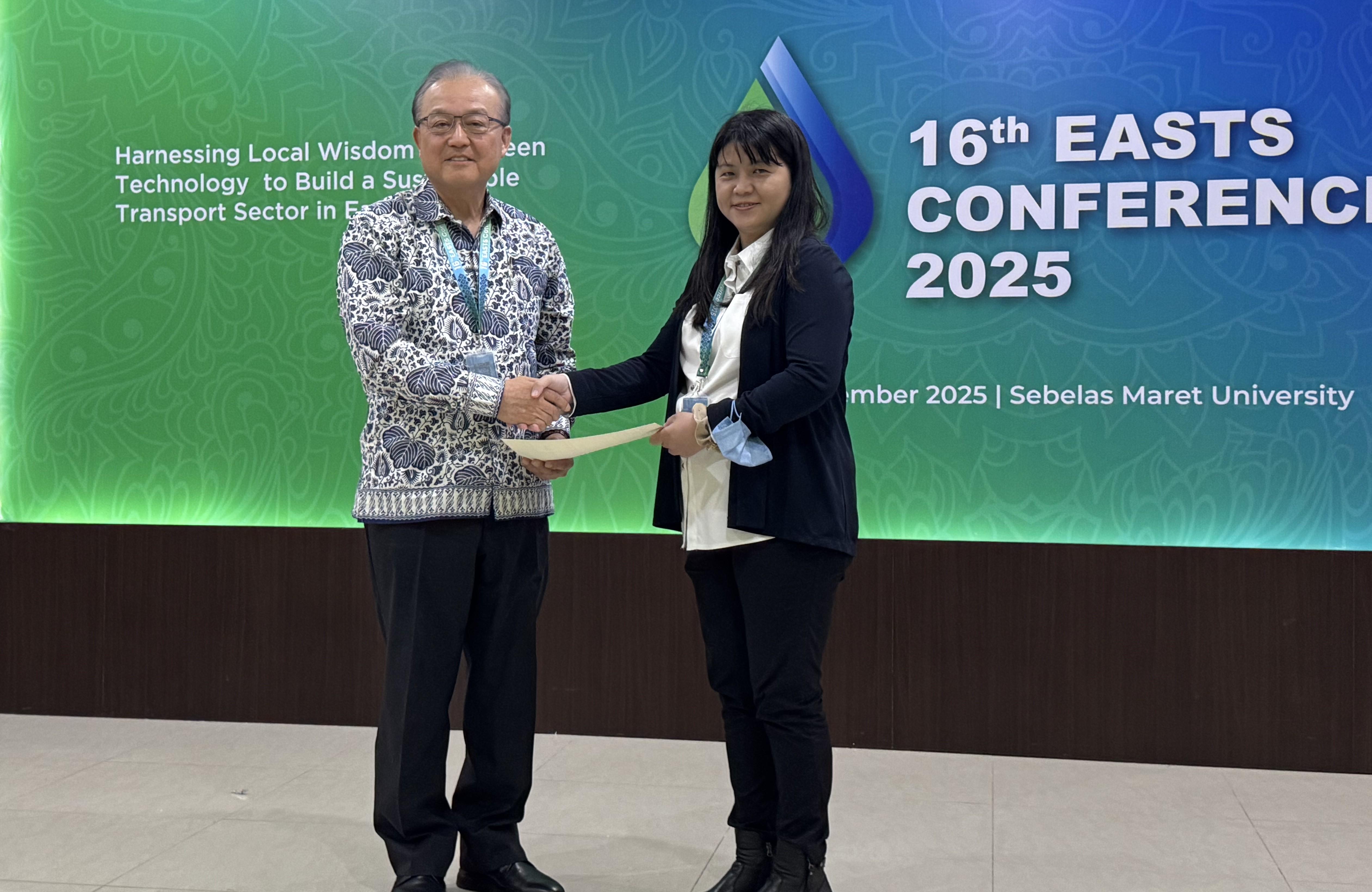

今次大会の中では、当研究所から3名及び外部共同研究者がそれぞれ研究調査について発表を行いました。JTTRI Special Award 2025について、受賞者に対する授与を宿利会長が行いました。EASTS Best Paper Awardの技術革新部門では、当研究所の共同研究調査を基にした論文が受賞されました。また、最優秀審査員賞を有村幹治氏(室蘭工業大学もの創造系領域土木工学ユニットクリエイティブコラボレーションセンター教授、元運輸政策研究所研究員)が、最優秀国内学会賞をポン・ヴェン・キエン氏(カンボジア工科大学交通インフラ工学部長、元運輸政策研究所研究員)が会長を務めるカンボジア交通学会が受賞しました。

なお、次回大会は2年後の2027年9月にオーストラリアのアデレードで開催される予定です。

9月3日の受賞式で、当研究所宿利会長から、当研究所の概要を紹介するスライドを投影する中でAIRO(アセアン・インド地域事務所)の紹介を行うとともに、2019年に創設して以来、毎回の大会で提供している運輸総合研究所特別賞(JTTRI Special Award)の今次受賞論文”Integration of Ride-hailing Services with Public Transportation Systems with Public Welfare and Efficiency Perspectives”(台湾のNational Cheng Kung大学教授Ta-Yin HU氏らの共著)に対し、賞金目録贈呈を伴う表彰を行いました。なお、受賞論文は、公共交通とアクティブ・モビリティーをテーマとする応募論文の中から、EASTSのAsian Transport Studies編集委員会が、審査により選定しました。

宿利会長による挨拶

受賞者と共に